Le 8 octobre avait lieu la première journée paralympique à Paris. En marge de cette manifestation et à deux ans de Jeux aux promesses d’inclusivité, le ministre des Transports, Clément Beaune, reconnaissait un retard persistant dans l’accessibilité des transports.

Le dispositif réglementaire français impose pourtant la mise en accessibilité des bâtiments d’habitation, des établissements recevant du public, de la voirie et des transports publics pour les personnes en situation de handicap. Malgré ce cadre légal, dont les prémices remontent aux années 1970, l’accès pour tous et toutes aux transports collectifs est loin d’être acquis.

Le manque d’aménagements entrave en effet encore largement la mobilité des personnes en situation de handicap.

Leur quotidien est également contraint par un manque d’information de qualité et en temps réel concernant l’accessibilité du réseau. Il est par exemple parfois difficile voire impossible de savoir en avance si un bus sera bien équipé d’un planché bas ou si le cheminement précédent l’arrêt est suffisamment large pour permettre le passage d’un fauteuil roulant.

Une obligation d’ouverture des données liées à l’accessibilité des transports

La loi pour une République numérique de 2016 impose le principe d’ouverture par défaut des données publiques et d’intérêt général. Sauf exceptions particulières, les administrations centrales et les collectivités territoriales ont donc une obligation d’engager des démarches d’open data.

Dans le monde de la mobilité, les autorités organisatrices de mobilité (des collectivités) sont également contraintes par la loi d’orientation des mobilités de 2019. Elle indique dans son article 27 la nécessité de collecter, d’ici décembre 2023, des données d’accessibilité des réseaux de transport et de la voirie. Car le manque de données, ou des données erronées, entrave concrètement les déplacements, comme le rappelle un expert de la normalisation des données de transport rencontré lors d’une enquête encore en cours :

« Les exemples de mauvaises données qui sont mentionnés par les associations sont vraiment casse-pieds. C’est quelqu’un en fauteuil roulant qui prend le métro à un endroit et qui se rend compte que dans la station où il voulait aller ça ne marche finalement pas : il ne peut pas sortir. Mais il ne peut pas non plus faire demi-tour car il ne peut pas aller sur le quai d’en face. Il ne peut que continuer. Donc le problème généré pour les gens est réel, lourd de conséquences. »

Afin de s’assurer que ces données, à vocation d’être ouvertes, soient homogènes partout en France et répondent aux attentes des personnes en situation de handicap, la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) aujourd’hui rattachée au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion du territoire a lancé plusieurs chantiers. Ils ont abouti à la publication de plusieurs standards de données ouvertes à valeur réglementaire.

Un standard de données ouvertes : outil de partage d’informations

Un standard de données est une manière normalisée de décrire le réel (des aménagements cyclables, des subventions publiques, des adresses…), compréhensible par des humains et des ordinateurs. Il en existe une multitude, dans le domaine de la transparence des dépenses publiques, de l’information géographique, ou encore des transports.

Le sociologue Tim Davies estime que la conception est (idéalement) le produit d’échanges entre des producteurs de données (par exemple autorité organisatrice de mobilité) et des personnes susceptibles de les utiliser (les concepteurs d’application de mobilité, et à travers celles-ci des personnes handicapées).

Concrètement, les standards permettent de produire des données homogènes et ainsi de construire des services ou des usages qui dépassent un seul territoire. Ils répondent à un besoin de normalisation nationale, dont l’absence est un problème par exemple pour des applications telles que Handimap.

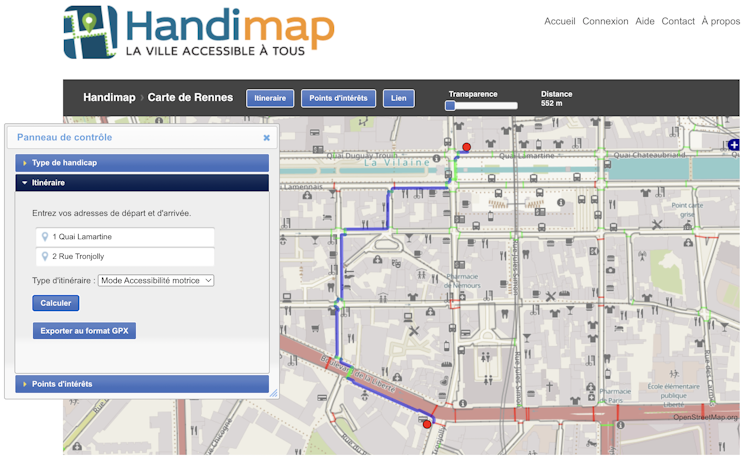

Celle-ci propose des itinéraires accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Capture d’écran d’un itinéraire accessible aux personnes en situation de handicap moteur (à Rennes).

Capture d’écran d’un itinéraire accessible aux personnes en situation de handicap moteur (à Rennes).

Mais faute de données standardisées, chaque nouvelle instance locale de l’application nécessite un développement conséquent pour s’adapter aux données du territoire. Alors que l’utilité de cette application est indéniable, ce service n’a pas pu se développer au-delà d’un nombre restreint de collectivités (Rennes, Montpellier, Nice, La Rochelle, Lorient).

S’appuyer sur les usagers pour construire de nouveaux standards

La DMA a été à l’origine de trois standards de données ouvertes, dont deux ont une valeur réglementaire. Le premier concerne la description de l’accessibilité des réseaux de transport en commun. Conçu au niveau français, il a vocation à être retravaillé et à s’imposer à terme en Europe. Un standard français sur l’accessibilité du cheminement en voirie a quant à lui été conçu au sein d’un groupe de travail ouvert du Conseil national de l’information géolocalisée (CNIG) animé par le CEREMA, établissement public accompagnant l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport.

Ces deux normes ont pour objectif de permettre une meilleure représentation de l’accessibilité des transports. En s’appuyant sur les besoins exprimés par les associations de personnes en situation de handicap, elles cherchent notamment à dépasser une conception réductrice du handicap et à combler les manques de standards préexistants, par exemple du standard GTFS (General Transit Feed Specification).

Celui-ci, qui permet de publier des données ensuite utilisées dans des applications pour smartphones de calcul d’itinéraire (Google Maps, Moovit ou encore Transit), est aujourd’hui le plus utilisé pour décrire l’offre de transports.

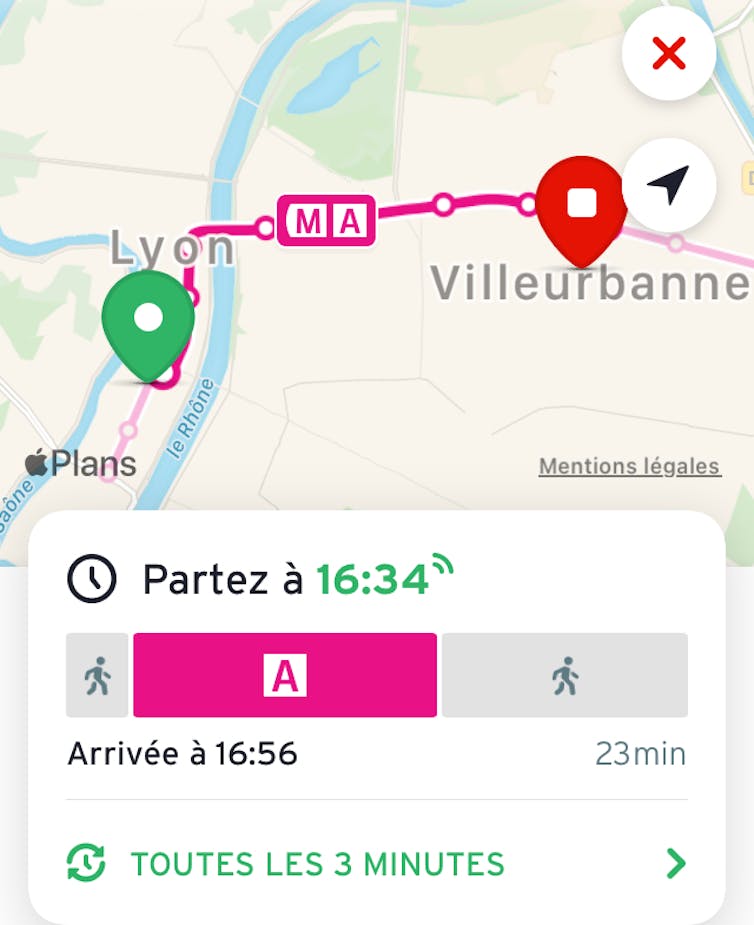

L’application Transit repose sur des données ouvertes, publiées au format GTFS.

L’application Transit repose sur des données ouvertes, publiées au format GTFS.

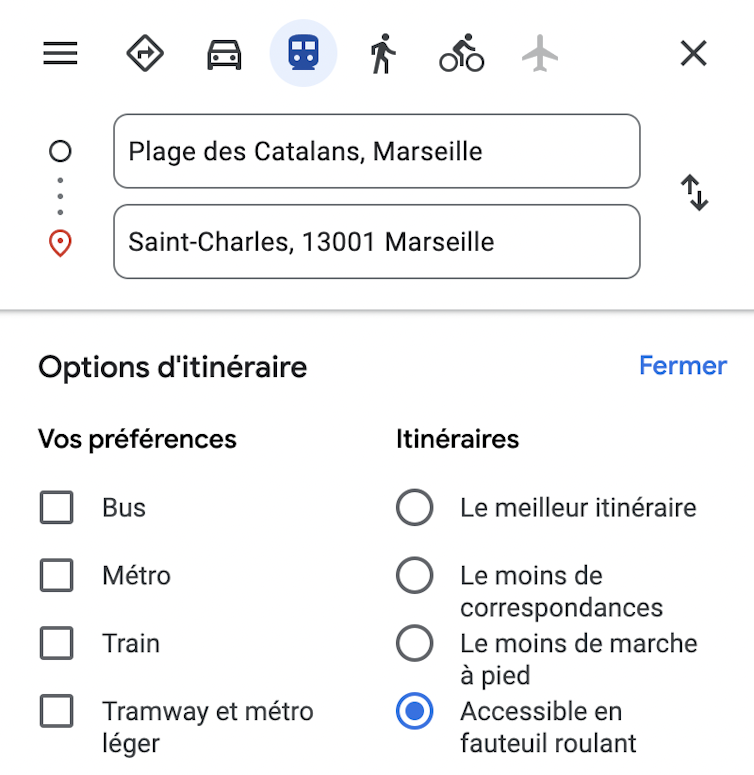

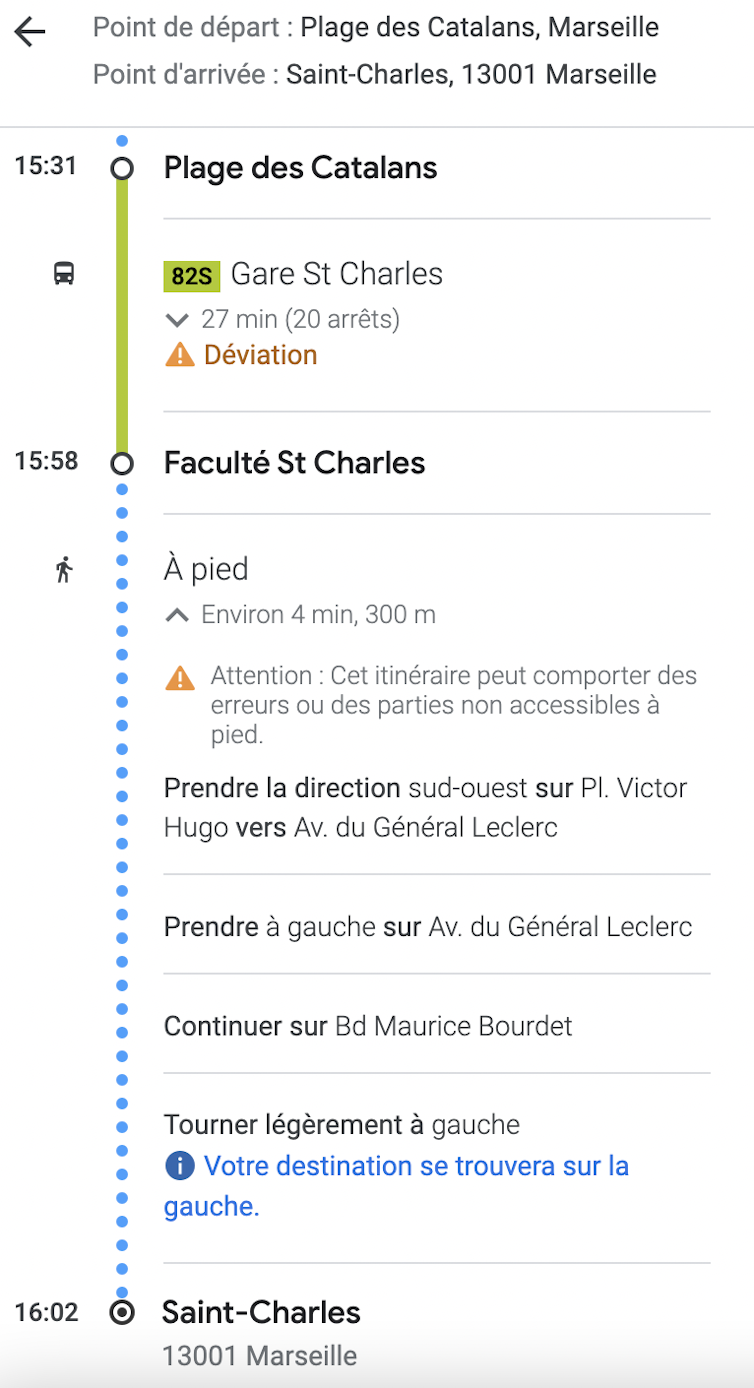

Il décrit de manière très succincte un aspect de l’accessibilité, en renseignant partiellement (et de façon facultative) l’état des aménagements d’un arrêt pour les fauteuils roulants. Les personnes en fauteuil voulant se renseigner sur un trajet grâce à des applications utilisant des données au format GTFS n’ont cependant pas (ou très rarement) d’informations concernant l’accessibilité des véhicules et d’une station. Ce standard réduit par ailleurs ce que regroupe l’accessibilité. La prise en compte de la malvoyance supposerait par exemple de renseigner l’existence ou non de marquages au sol.

Les choix opérés par les concepteurs ont donc ici des conséquences très concrètes : l’absence de certains champs et valeurs rend invisible des aménagements nécessaires à certains publics.

Capture d’écran des options d’itinéraires en transport en commun de Google maps.

Capture d’écran des options d’itinéraires en transport en commun de Google maps.  L’itinéraire n’indique pas l’accessibilité des arrêts de bus et il est précisé que des informations sont manquantes sur une partie du trajet.

L’itinéraire n’indique pas l’accessibilité des arrêts de bus et il est précisé que des informations sont manquantes sur une partie du trajet.

Rendre l’espace public plus accessible

Les nouveaux standards rendent visible une réalité beaucoup plus vaste notamment car ils sont issus d’un processus de conception ayant impliqué les personnes concernées. Une enquêtée explique :

« On a invité les associations pour faire un recueil de besoin, qu’on ne pouvait pas deviner. […] De là on a retenu les informations essentielles. C’est-à-dire que sans ces infos, toute ou partie en fonction de ses besoins, la personne ne sort pas, pour ne pas prendre de risque, ou alors elle trouve un moyen détourné d’avoir cette information. »

En complément de ces deux standards concernant l’accessibilité des transports, un troisième standard (non réglementaire quant à lui) pour décrire l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) a été conçu à l’initiative du ministère. Il a abouti au lancement, par la start up d’État du même nom, de la plateforme Acceslibre. Celle-ci permet à n’importe qui de documenter l’accessibilité des lieux qu’il connaît.

Publier des données sur l’accessibilité des transports et des ERP ne garantit pas qu’ils soient effectivement accessibles. Mais cela permet d’une part de faciliter les déplacements, d’autre part cela participe à produire un état des lieux de l’accessibilité d’un territoire et donc à clarifier les besoins de mise en conformité. Les standards de données ne sont donc pas de stricts objets techniques, qui devraient être l’affaire de quelques techniciens déconnectés de la réalité des usagers, mais des objets politiques, devant être conçus dans le respect de principes de concertation.